沖縄は製造業の比率が低い県です。

唯一の亜熱帯気候、独自の文化、エメラルドグリーンの海などの資源を活かした観光業が盛んです。

令和6年度も995万2,400人と1000万人近い観光客が沖縄に来ました。

ただ、観光業への依存が強すぎるとコロナのようなパンデミックが起こったとき、県全体に大ダメージを受けてしまいます。

産業を分散することでダメージを和らげることも視野に、沖縄県は製造業の発展を後押ししています。

5月から公募が始まる制度も多く、沖縄県が製造業に対してどのような支援をしているか紹介します。

沖縄県の製造業に対する支援策がわかる

沖縄県内の製造業を支援する補助事業

1、沖縄県の製造業の現状

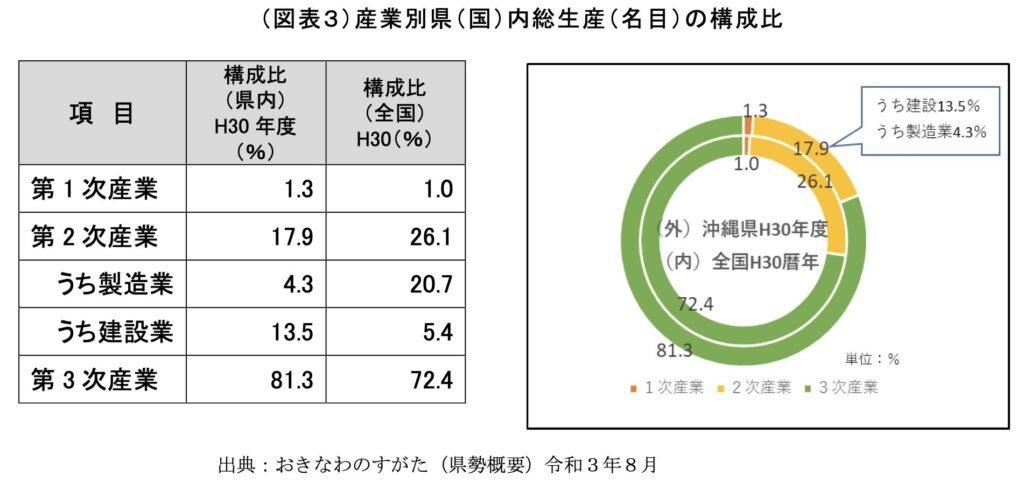

上図のとおり沖縄県は製造業の比率が低いです。

産業別県内総生産の製造業構成比率を見ると、沖縄県は4.3%に対して他県は20.7%となっています。

沖縄県で製造業が発達しない理由はなんでしょうか?

・島嶼県であり物を運ぶ製造業は物流面で不利

・土地が狭く大きな工場を作れない

・水が不足しており、珊瑚由来の土壌水のミネラル分も高い

など多面的な要因があります。

製造業に不利な環境ではありますが、リスクの分散という意味でも、沖縄県は製造業を育てようとしています。

そのために5月から公募が始まる2つの補助制度と通年で支援している県内製造業のマッチング支援事業を紹介します。

2、生産技術開発プロジェクト

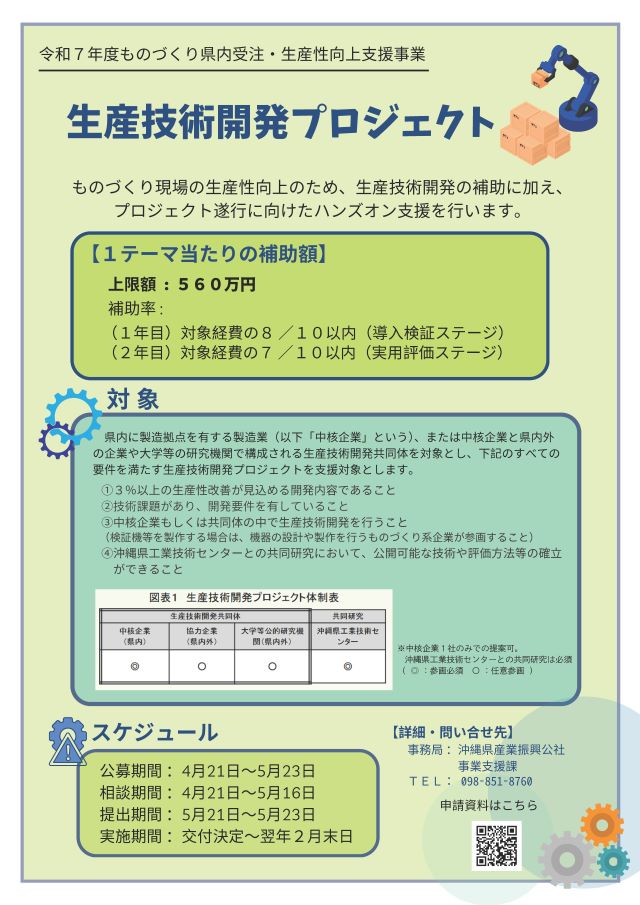

1つ目は既存ラインの生産性向上を目指した生産技術開発プロジェクトです。

効率化によるコスト削減がゴールだという認識でOKです。

ポイントは工業技術センターの研究者のハンズオン支援を受けながら技術開発ができることです。

導入期と実用評価ステージの2段階での支援を受けることができます。

研究開発に必要な費用だけでなく、開発に関わる人員の労務費も補助金対象になっています。

・設備の購入ができない

・開発した技術については沖縄県の産業発展のために独占はできない

など制約もありますが、リーズナブルに技術開発ができます。

3、沖縄ものづくり製品開発・技術導入支援事業

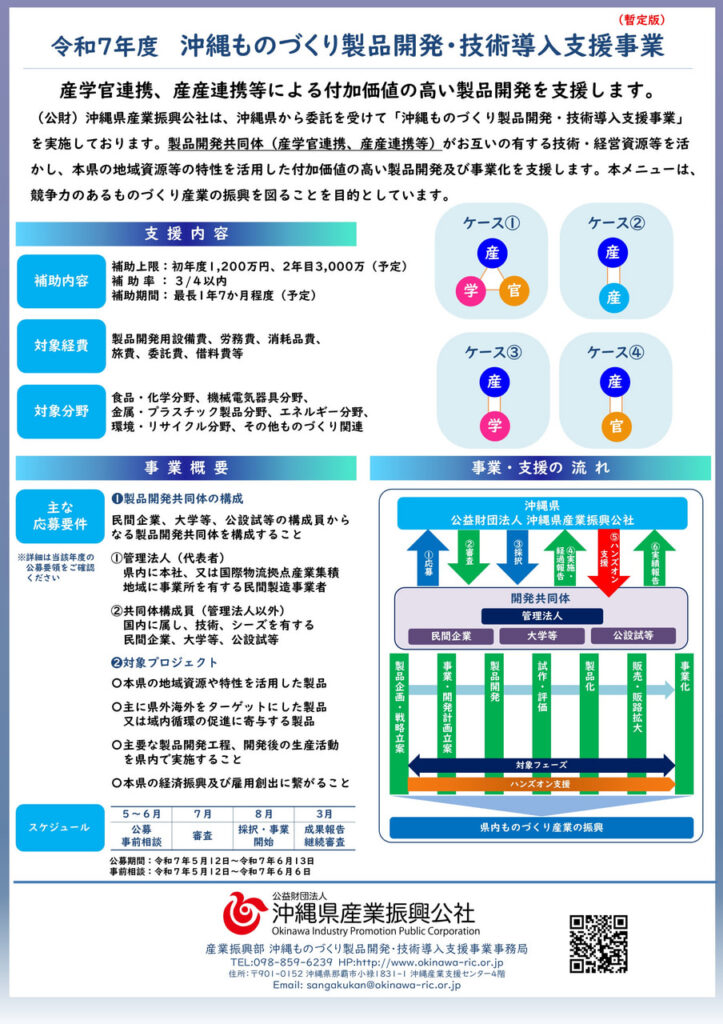

2つ目は新商品の開発を目指した沖縄ものづくり製品開発・技術導入支援事業です。

産学や産学官、等の共同体での新商品開発がゴールになります。

新商品を作るための設備も補助金の対象となっていることがポイントです。

完成した製品のテストマーケティングもできます。

補助上限はR6年度まで初年度600万円だったのですが、R7年度は1200万円になりました。

付加価値の高い新商品を作って、商売として成り立たせたいという県の強い意向が読み取れます。

新商品の成果を出しやすいという意味では、すでに販売ルート(出口)をしっかり構築したうえで商品開発ができる企業が有利かもしれません。

4、県内製造業のマッチング支援事業

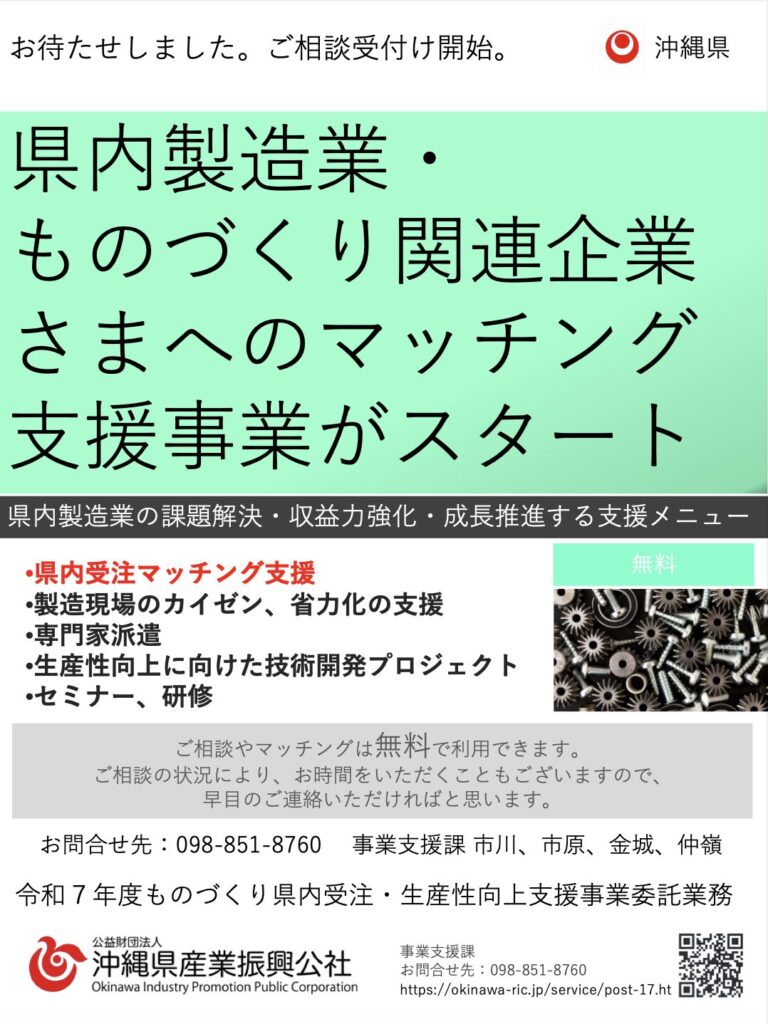

その他、県内で仕事を完結するために、県内製造業のマッチング支援事業もあります。

実は、県内のお土産品は過半数以上の商品が県外で製造されるという勿体無い状況になっています。

・作れても製造キャパがない

・作れる技術がない

・作れる企業を見つけられなかった

など理由は様々です。

これらを解決するために、県内事業者さん同士を結びつけ県内の経済や雇用を活性化させるための支援策です。

当事業は補助金ではないので、どんな企業でも相談することができます。

沖縄県内でOEM先を探しているケースなどの相談が多い印象です。

どんなマンチング候補先があるかは、下記をご覧ください。

まとめ

・沖縄県は産業のリスク分散という意味で製造業の発展に力を入れている

・5月に2つの補助事業の公募がおこなわれている

①既存ラインの生産性向上を目指した生産技術開発プロジェクト

②新商品の開発を目指した沖縄ものづくり製品開発・技術導入支援事業

・OEMなどの要望と県内製造業をマッチングさせる制度がある

コメント