皆さん、お疲れ様でございます。

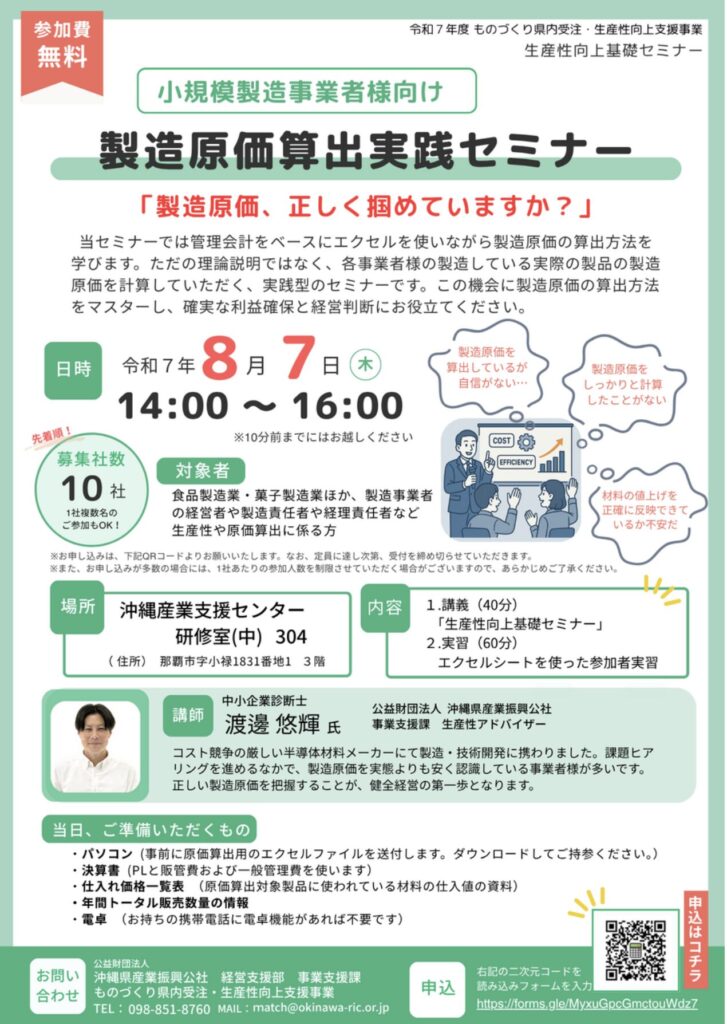

突然ですが来月より、沖縄県産業振興公社の生産性アドバイザーとして、製造原価算出実践セミナーを開催します。

8月:那覇

9月:石垣島

10月:宮古島

となっております。

このセミナーは、小規模製造業の皆様を対象に、適切な価格設定に不可欠な「製造原価」について深く掘り下げていきます。

今回はセミナーに先立ち、製造原価の重要性と、多くの中小企業が陥りがちな「製造原価が実態よりも安くなる落とし穴」についてお話しします。

その原価は安すぎる!!製造原価算出実践セミナー

商売の基本「適正な価格設定」の鍵は製造原価にあり

「商品やサービスをいくらで提供するか」は商売の基本中の基本です。

しかし、この価格設定の土台となる製造原価を正確に把握できている企業は意外と少ないのが実情です。

私はこれまで、県内の様々な事業者様の製造原価を見てきましたが、多くの場合、実態よりも製造原価を安く設定しているケースが散見されます。

これは、知らず知らずのうちに利益を損ねている可能性を示唆しています。

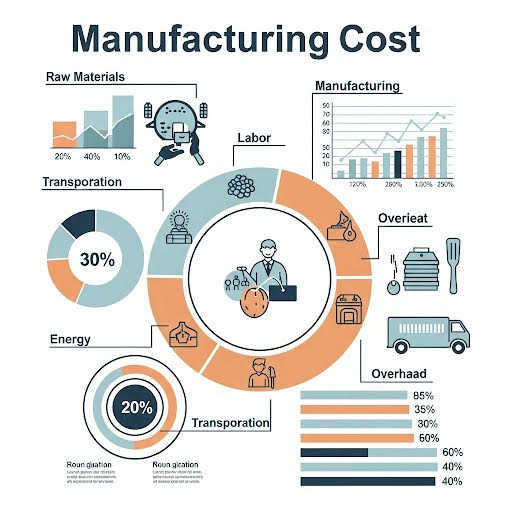

製造原価の基本をおさらい

まずは、製造原価の基本的な構成要素から確認しましょう。

製造原価は下記の3つの要素からなります。

材料費: 製品を作るために購入した材料の費用

労務費: 製品を作るために費やした労働者の人件費

経費: 製品を作るために費やした水道光熱費や減価償却費など

これら3つの要素は、それぞれ直接費と間接費から構成され、すべてを足し合わせたものが「製造原価」となります。

では、なぜ多くの企業がこの製造原価を実態よりも安く設定してしまうのでしょうか?

製造原価が実態よりも安くなる3つの落とし穴

製造原価が実態よりも安くなる主な理由は、以下の3点に集約されます。

(1) 販管費・一般管理費を考慮していない

一般的な製造原価の算出方法では、販管費(販売費及び一般管理費)を考慮していません。

販管費は、会社の存続に必要なコストであり、これを含めなければ、真のコストは見えてきません。

事務スタッフや役員の給与、事務所の家賃、配送用の車の減価償却費などがこれにあたります。

これらを製造原価に含めることで、より適正な価格設定が可能になります。

(2) 歩留まり率を考えていない

製品を製造する際、材料を100%製品にできるわけではありません。

例えば、1kgの肉塊からハムを作る際に、筋や脂を取り除いて最終的に980gのハムしかできない場合、歩留まり率は98%です。

残りの2%分の材料費は、実際には製品のコストに上乗せされるべきものです。

このロス分を考慮しないと、製造原価は実態よりも低く見積もられてしまいます。

(3) 稼働率を考えていない

製造現場では、工員の労務費が発生しますが、この労務費が100%稼働を前提に計算されているケースが多く見られます。

しかし、実際には、段取り替えの時間、休憩時間、清掃時間など、製造に直接関わらない時間が発生します。

これらの非稼働時間を考慮しないと、労務費が過少評価され、結果として製造原価も低く算出されてしまいます。

小規模事業者様こそ実践したい!シンプルな製造原価算出方法

「ウチは人手が足りなくて、複雑な原価管理なんて無理だよ…」そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。

実際、原価を算出していないという事業者様も少なくありません。

しかし、原材料費の高騰や環境変化が激しい昨今、定期的に製造原価を見直すことは、企業の存続と成長のために非常に重要です。

そこで、小規模事業者様でも無理なく実践できる、配賦(はいふ)の考え方を活用した管理会計上の製造原価算出方法をご紹介します。

配賦(はいふ)を考慮したシンプルな製造原価算出のステップ

材料費: ある製品を作るために購入した材料費(ここでは歩留まりは考慮しません)

労務費: ある製品を作るために費やした労働者の人件費

配賦(はいふ): (経費 + 販管費・一般管理費 + 非稼働分の労務費) ÷ 年間の全製品製造数

材料費と労務費は、通常の計算方法と同じです。

ポイントは配賦です。

年間の経費、販管費・一般管理費、そして非稼働分の労務費をすべて合計し、それを年間の全製品製造数で割ることで、「1製品あたりにかかるその他のコスト」を算出します。

これを各製品に割り振ることで、これまで見落としがちだった販管費や非稼働分の労務費も考慮した、より実態に近い製造原価が算出できます。

この方法で算出した製造原価は、これまで把握されていた数値よりも高くなることが多いでしょう。

しかし、これこそが、全てのコストを考慮した「真の製造原価」なのです。

シミュレーションと補正で精度を高める

ここで算出した製造原価はあくまでシミュレーション値です。実際のビジネスにおいては、このシミュレーション値を実態のコストと照らし合わせて補正していくことが非常に重要です。

例えば、「営業利益率10%のつもりで価格設定をしたのに、実態は5%だった」という場合は、その差異の原因を分析し、製造原価の算出方法や数値を見直す必要があります。

この補正作業を何度も繰り返すことで、製造原価の精度はどんどん高まり、より正確な経営判断が可能になります。

まとめ

製造原価を正確に把握することは、適切な価格設定を行い、会社の利益を守り、ひいては成長させていくために不可欠です。

今回のブログでご紹介したシンプルな算出方法を参考に、ぜひ皆様の会社の「真の製造原価」を見直してみてください。

セミナーでは、さらに具体的な事例を交えながら、皆様の疑問にお答えしていきます。

石垣島、宮古島でのセミナーは8月以降に募集が始まります。

この機会にぜひご参加ください。

沖縄県産業振興公社主催 製造原価算出実践セミナー

コメント